光阴的故事:2000多人撸起袖子要引黄入郑

23.05.2014 10:02

本文来源: News.Zynews.Com

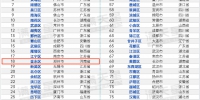

2002年的西流湖

中原网讯(记者 张华 /文 张翼飞/图) 挨着黄河还缺水,早在20世纪70年代,郑州就开始了这样的节奏。

1971年,学生、工人、干部等组成的浩浩荡荡2000多人的队伍修建大坝,开始了引黄入郑的工程。郑州市民刘建生参与了该工程,10年后,他的爱人也加入了引黄入郑工程建设。

“当年也不知道从哪儿来的那么大力气,干活特别拼命。”刘建生说,河南曲剧皇后张新芳还曾把他的事迹写进戏文里。

最紧急的时候,郑州只有5天的存水

由古鸿沟、汴水演变而来的贾鲁河,曾是历史上重要的漕运通道,解放初期,河内还可以行船。郑州境内的索须河、七里河、贾鲁支河、东风渠都是贾鲁河的支流。

从1952年开始,贾鲁河上陆续出现了大大小小十几座水库,对河道的频繁利用,使损害逐渐显露出来。上世纪70年代后期,因为水库之间缺乏科学调度,河道基本干涸,终于陷入无水可蓄的境地。之后由于沿岸造成的污染加剧,贾鲁河及支流渐成“闻名遐迩”的臭水沟。

郑州无水可蓄,情况有多严重?

“1971年最紧急的时候只有5天的存水。”当时的市委书记王辉在《郑州文史资料》中介绍,那时候郑州饮用水源主要是密县来水,再就是井水厂。密县来水越来越少。1971年最紧急时,先是紧急动员用了7天在祭城建了三级泵站,把水送到郑州,又在邙山建了提灌站,引黄入郑,搞了两年,才把水送到西流湖。大河向东流,唯有郑州这段贾鲁河建了水坝,水由东向西流,西流湖由此得名。

[作者:张华 编辑:禹亚楠]

1 2 3 4 5 下一页 尾页

本文来源: News.Zynews.Com

23.05.2014 10:02