住房保障档案既是“细活儿”也是“大事儿”

住房与城乡建设部官网日前发布了《住房保障档案管理办法》,本《办法》将于2013年1月1日起施行。《办法》规定,档案分为住房保障对象档案和住房保障房源档案,不仅包括保障房申请人的收入财产状况、诚信记录,也包括房屋户型面积、租金标准、购置价格等基本信息以及审核记录、房屋入住、退出交接等信息。还规定,各地住房保障主管部门应建立档案信息公开和查询制度,规范公开和查询,为保障房的申请、审核、分配、复核、退出等管理工作提供服务和依据。

《办法》的发布意味着以后在保障房领域,房子和住户都将具有规范的档案信息,这不仅标志着我国保障房建设管理规范化程度的进一步提高,也为及时清除那些身份或财产状况造假,违规骗取、转租、转售保障房牟利的现象提供了信息支持。

保障房建设是民生大事。近年来,国家加大了保障房的建设供应力度,并制定了“十二五”期间建设3600万套保障房的规划。各地保障房的不断竣工并投入使用,越来越多的低收入群体逐步实现了住有所居的目标。同时,我国商品房体系和保障性住房体系并重的住房供应“双轨制”结构也不断完善。

同时也要看到,近年来一些地方屡屡出现“开豪车住经适房”,违规骗取廉租房或限价房名额转租、转售的事例,不仅极大浪费了国家的住房保障资源、侵占了那些急需住房保障的群体的利益,其中滋生的寻租和腐败行为,也有违社会公平,损害了党和政府的形象与公信力。

按照住建部相关专家的划分,根据收入状况和消费能力,居民的住房需求可基本分为脱困型、改善型、享受型和奢侈型四种。在我国人多地少的国情下,不仅要发展丰富、差异化的商品住宅市场,更要用保障性住房体系承担起帮助低收入困难群众解决居住问题的任务,也就是说保障房是具有救济性质的,应该满足的是“脱困型”住房需求。这决定了一般的保障房能够满足最基本的居住需求,但在舒适性、宜居性方面要差一些。虽如此,一些不具有资格的人仍然通过造假等手段骗取保障房资格,一方面是遵循着“苍蝇再小也是肉”的占便宜逻辑,另一方面是由于个别地方保障房管理部门的监管不严,甚至以保障房资格来寻租牟利,当然更与保障房和住户的信息档案不完善、不公开、公众无从监督有关。

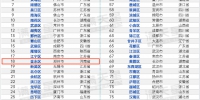

为了杜绝“骗保障房”的搭便车现象,中央和地方近年来出台了一系列的措施。2010年住建部等三部门就出台通知,对骗取廉租房、恶意欠租、无正当理由长期空置,违规转租、出借、调换的予以收回。深圳去年也出台了骗保障房最高罚款20万元的严厉规定。今年以来,北京、上海、洛阳等城市就清出9800多户骗保家庭。骗取保障房实质等同于非法侵占国有资产,在出台严格的规章制度、加大打击力度的同时,还应完善相关信息公开公示制度,为监管提供支撑。在各地房管部门通过媒体公示之外,建立更规范的、更全面的、常态化的档案信息公开查询制度,对保障房管理工作无疑是一种“加码”。

“住房保障档案”,让房子和人都有了全面、准确的“身份”信息。这关系到国家保障性住房政策能不能落实得更加“精准”,关系到是不是把保障房给了那些最需要保障的群体。把这个档案建好、管好、用好,既是一项民生“细活儿”,也是一件民生“大事儿”。